Politik & Gesellschaft

Der große Wandel: Wie kriegen wir die Kurve?

Brett Jordan, scrabble pieces, Unsplash

Warum ist ein „Großer Wandel“ nötig?

Nach der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow appellierte der UN-Generalsekretär António Guterres an die Staaten: „Es ist Zeit, in den Notfallmodus zu wechseln: Die Klimaschlacht ist der Kampf unseres Lebens und dieser Kampf muss gewonnen werden.“ Doch die Welt kämpft nicht nur mit der Klimakrise – auch ein ungebremster Ressourcenverbrauch und ein beispielloses Artensterben drohen, unseren Gesellschaften die Lebensgrundlage zu entziehen.

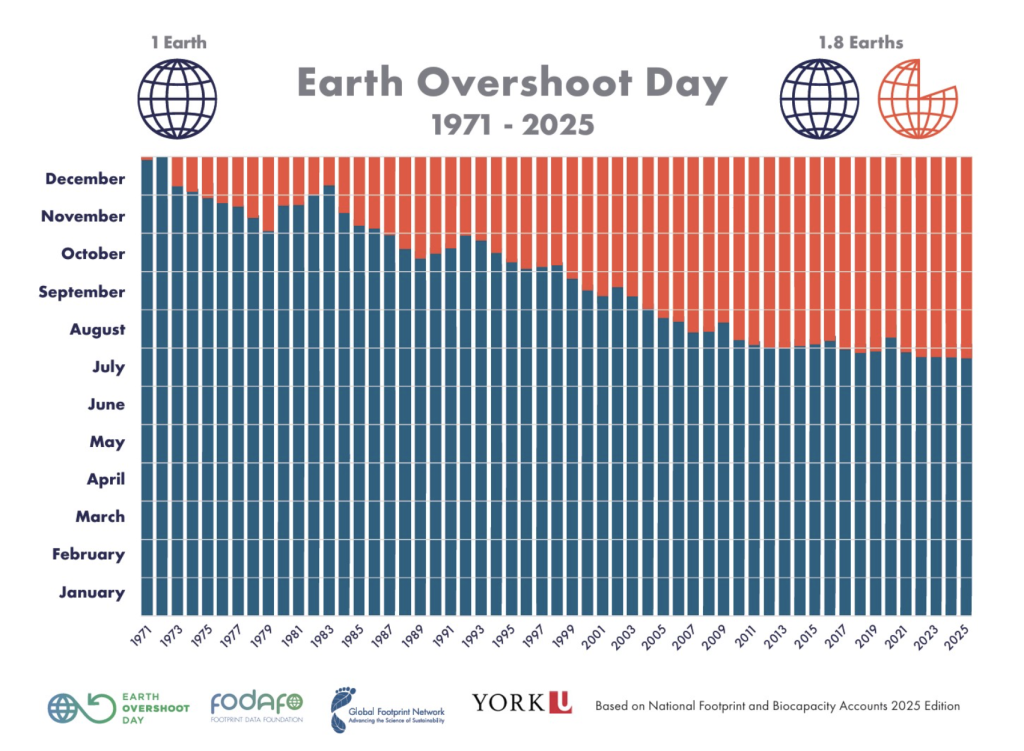

Jedes Jahr erinnert der Overshoot Day – der sogenannte Erdüberlastungstag – daran, dass die Menschen zu viele natürliche Ressourcen verbrauchen. Bis zu diesem Tag des Jahres hat die Menschheit so viele Rohstoffe verbraucht, wie die Natur in einem ganzen Jahr wiederherstellen und damit nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Im Jahr 2025 wird das der 24. Juli sein. Zum Vergleich: Im Jahr 1970 fiel der Tag auf den 29. Dezember. In diesem Jahr überstieg der jährliche Verbrauch erstmals die global zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Übersicht über den Zeitpunkt des Erdüberlastungstags seit 1970. Quelle: Earth Overshoot Day.

Würden alle Menschen so leben wie die Deutschen, wäre im Jahr 2021 schon am 5. Mai das Ressourcen-Budget für das gesamte Jahr aufgebraucht gewesen, errechnete das Global Footprint Network.

Die Ursachen und Wirkungen des Klimawandels, des Artensterbens und des Ressourcenverbrauchs stehen in Wechselwirkung miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Daher lassen sich diese zentralen Umweltprobleme nicht isoliert voneinander lösen. Sie müssen ganzheitlich betrachtet und eingedämmt werden, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen auch in Zukunft zu erhalten. Ein grundlegender Wandel des Wirtschaftens und Handelns ist nötig.

Wissenschaftler:innen aus vielen verschiedenen Disziplinen fordern bereits seit über einem Jahrzehnt nachdrücklich, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, grundlegend zu verändern. Sie meinen damit einen grundlegenden Wandel hin zu einem nachhaltigen Leben, den sie auch als Große Transformation bezeichnen.

Mehrere planetare Grenzen sind überschritten

Ein globaler Wandel ist nötig, denn die Menschheit hat die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Erde in einigen Bereichen bereits überschritten. Zur Untersuchung und Bewertung der Leistungsfähigkeit wird das Konzept der planetaren Grenzen herangezogen. Darunter versteht man ökologische Grenzen der Erde, deren Überschreitung die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährdet. Gegenwärtig werden meist neun planetare Grenzen diskutiert. Bestimmte Schwellenwerte dürfen im Hinblick auf die planetaren Grenzen weder über- noch unterschritten werden, damit die Anpassungsfähigkeit der Erde als System erhalten bleibt.

Der Klimawandel und die Unversehrtheit der Biosphäre sind zwei von vier planetaren Grenzen, die bereits überschritten sind.

Zwischen beiden Umweltproblemen gibt es vielfältige Wechselwirkungen. Sie führen häufig zu einer Verstärkung der bestehenden Probleme. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn natürliche Ökosysteme wie Wälder, Moore oder Grasland in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt werden. Durch Rodung und Entwässerung gelangen im Boden gespeicherte Kohlenstoffvorräte in Form von CO2 in die Atmosphäre und tragen zur Klimaänderung bei. Gleichzeitig verschlechtert der Klimawandel die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen, beispielsweise durch wiederholte, anhaltende Dürreperioden. Dadurch wiederum ist die biologische Vielfalt gefährdet. Die Kenntnis dieser Zusammenhänge ist wichtig: Wenn Wälder und Moore geschützt werden, kommt es zu weniger veränderter Landnutzung. Zudem wird dem Artenverlust entgegengewirkt, die Stickstoff- und Phosphoreinträge werden durch Düngung vermindert und gleichzeitig wird die Belastung der Atmosphäre mit Treibhausgasen (CO2, Methan (CH4) und Lachgas (N2O)) verringert. Gegenmaßnahmen können somit starke Synergien entfalten und gleichzeitig die zentralen Umweltprobleme bewältigen.

Formen der planetaren Belastung

Mit Blick auf die Klimakrise und das Artensterben sieht der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) unter anderem folgende globale Umweltprobleme:

Klimawandel und Biosphäre: Bei einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad Celsius werden 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe absterben, bei zwei Grad nahezu alle. Die Vernichtung der Regenwälder beschleunigt nicht nur das Artensterben, sondern führt auch zum irreversiblen Verlust gewaltiger CO2-Senken. Denn Wälder nehmen CO2 aus der Luft auf und speichern es in Form von organischen Kohlenstoffverbindungen. Mit zunehmender globaler Erwärmung werden nicht nur Wetterextreme intensiver und häufiger, die das Wohlergehen von Menschen, Tieren und Pflanzen beeinträchtigen. Es drohen auch weitere Schäden, wenn sogenannte Kipp-Punkte erreicht werden. Das sind kritische Schwellen im Klimasystem, an denen starke oder sogar abrupte Klimaänderungen einschließlich irreversibler Prozesse einsetzen können. Wann genau welche Kipp-Punkte eintreten können und welche Folgen sie im Detail nach sich ziehen, ist noch Gegenstand der Forschung.

Verlust von Ökosystemleistungen und biologischer Vielfalt: Natürliche Ökosysteme werden in zunehmendem Maße durch menschliche Aktivitäten zerstört, etwa durch die Nutzung von Landflächen für die Landwirtschaft oder durch Überfischung. Da die Weltbevölkerung und ihre Konsumansprüche weiterwachsen, wird auf diese Weise immer mehr Druck auf die Ökosysteme ausgeübt.

Wasser, Böden, Nahrung: Die Nutzung von Süßwasser steigt um zehn Prozent pro Jahrzehnt – nicht nur, weil die Erdbevölkerung kontinuierlich wächst, sondern weil auch immer mehr Wasser für die Landwirtschaft benötigt wird. Wassermangel und Wasserverschmutzung nehmen weltweit zu. Außerdem wird fruchtbarer Boden immer knapper, da immer mehr Landflächen durch Bodenerosion, Humusabbau, Überweidung, Versalzung oder Umwandlung in Siedlungsfläche degradiert werden.

Bevölkerung und Urbanisierung: Die Weltbevölkerung wird voraussichtlich noch bis 2050 wachsen: von fast acht Milliarden im Jahr 2021 bis auf rund 9,7 Milliarden Menschen im Jahr 2050. Erst nach 2050 wird sich diese Zahl stabilisieren beziehungsweise schrumpfen. Das Hauptwachstum wird in den Städten liegen. Durch zunehmenden Wohlstand verbrauchen die Menschen auch immer mehr Nahrungsmittel, Ressourcen und Energie. Darüber hinaus wird zusätzlicher Wohnraum benötigt; der Flächenverbrauch steigt.

Globale Entwicklung: In den letzten Jahrzehnten lebten die Menschen im Durchschnitt gesünder und länger und waren besser ausgebildet. Auch die Armut nahm global betrachtet ab. Doch steigender Konsum sowie Energie- und Ressourcenverbrauch tragen erheblich zur Umweltverschmutzung, zur Erschöpfung der Ressourcen und zum Aussterben von Tier- und Pflanzenarten bei.

Digitalisierung als Treiber: Der WBGU warnt davor, dass der digitale Wandel den Ressourcen- und Energieverbrauch sowie die Umwelt- und Klimakrise weiter beschleunigt, wenn die Politik die Digitalisierung nicht unter das Primat der Nachhaltigkeit stellt. Gleichzeitig könne die Digitalisierung aber auch Aspekte des Klima- und Umweltschutzes vorantreiben. Beispielsweise könne die Energiewende über eine intelligente Steuerung dezentraler Strukturen (Intelligente Netze, „Smart Grids“) befördert werden oder die Mobilität effizienter organisiert werden, zum Beispiel durch Stauvermeidung.

Die historisch einmalige Herausforderung bei der Großen Transformation liegt laut WBGU darin, den Veränderungsprozess zur klimaverträglichen Gesellschaft vorausblickend und gezielt zu gestalten. Frühere große Umbrüche der Menschheitsgeschichte hingegen verliefen weitgehend unkontrolliert.

Es gibt jedoch Faktoren, die eine Transformation hemmen: So sind politische und wirtschaftliche Entwicklungen komplex, vollziehen sich nur langsam und sind untereinander vernetzt. Sie werden bestimmt von den Interessen verschiedener Gruppen – nicht zuletzt geht es dabei um Geld. Die weltweiten Subventionen für fossile Energien wie Kohle oder Erdgas beliefen sich laut dem Internationalen Währungsfonds im Jahr 2020 auf 5,9 Billionen US-Dollar. In Deutschland zählen dazu beispielsweise das Dienstwagen-Privileg, der Steuervorteil für Dieselkraftstoff oder Vergünstigungen im Braunkohletagebau. Auf der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow wurde 2021 beschlossen, dass „ineffiziente“ Subventionen mittelfristig auslaufen sollen.

Wege in eine „gute Zukunft“

Grundsätzlich ist bekannt, was getan werden muss: Laut WBGU muss sich die Welt auf dem Weg zu einer nachhaltigen, postfossilen Gesellschaft von der kohlenstoffbasierten Wirtschaftsweise verabschieden. Der damit verbundene Wandel von Infrastrukturen, Produktionsprozessen und Lebensstilen sei ein globaler gesellschaftlicher Umbruch – vergleichbar mit der neolithischen Revolution, also der Einführung von Ackerbau und Viehzucht, sowie der industriellen Revolution. Dieser Wandel sei grundsätzlich technisch machbar und finanzierbar, so der WBGU.

Zu den konkreten Maßnahmen gehören unter anderem,

- den CO2-Ausstoß durch Emissionshandel und CO2-Bepreisung zu verteuern,

- den Ausbau erneuerbarer Energien durch finanzielle Förderung zu fördern,

- eine klimaverträgliche Landnutzung zu stärken,

- die internationale Klima- und Energiepolitik voranzubringen,

- die Urbanisierung nachhaltig zu gestalten,

- Investitionen in eine klimaverträgliche Zukunft zu erhöhen und zu beschleunigen.

Aufgrund der globalen Wirkzusammenhänge müssen zahlreiche Lösungsansätze jedoch über eine internationale Zusammenarbeit entwickelt und über das Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und jedem Einzelnen umgesetzt werden.

Der Begriff der Transformation wird in der Umweltpolitik aufgegriffen. Das Bundesumweltministerium beschreibt, was eine Transformation der Gesellschaft umfasst und wie die Zukunft Deutschlands aussehen könnte. Dafür hat es gemeinsam mit Bürger:innen und Expert:innen für viele Bereiche Zukunftsbilder für 2050 entwickelt, die im Folgenden vorgestellt werden. Es sind Bilder einer wünschenswerten, einer „guten“ Zukunft. Sie beruhen auf der Annahme, dass es in Deutschland, der EU und weltweit gelungen ist, die vereinbarten nationalen und internationalen Klimaschutzziele umzusetzen.

So könnte unser Leben 2050 aussehen:

- Industrie: Die Industrie macht sich Anfang der 2020er-Jahre auf den Weg, sich von klimaschädlichen Produkten und Produktionsprozessen zu lösen. Mit nachhaltigen, klimafreundlichen Technologien gelingt es ihr, treibhausgasneutral zu wirtschaften. Windkraftanlagen und E-Mobilität „Made in Germany“ sind zwei Beispiele für die neuen Exportschlager.

- Arbeitsmarkt: Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind zu bedeutenden Querschnittsthemen und Grundqualifikationen in nahezu allen Branchen und Berufen geworden. Unternehmen haben ein großes Interesse an einer umfassend nachhaltigen Produktion und Dienstleistung. Es ist gelungen, gute, tarifgebundene, mitbestimmte Arbeit aufzubauen. Die klassischen Bürojobs sind bezüglich Arbeitszeit und -ort sehr viel flexibler, das Arbeiten und Leben auf dem Land ist einfacher geworden.

- Energiewende: Atomkraftwerke und Kraftwerke auf Basis fossiler Energien gehören der Vergangenheit an. Die wichtigste Rolle im Energiemix spielen Wind- und Sonnenenergie, aber auch andere erneuerbare Energien sind Teil der Energieversorgung: Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie und in Teilbereichen von Industrie und Verkehr auch strombasierte grüne Gase (anstelle von Erdgas und hergestellt mittels Strom aus Wind- oder Sonnenenergie, Beispiele: Biogas, Wasserstoff). Bioenergie wird nur noch aus Rest- und Abfallstoffen gewonnen.

- Mobilität im Personenverkehr: Mobilität ist bezahlbar und barrierefrei für Jung und Alt, in der Stadt und auf dem Land, verursacht keine Emissionen von Treibhausgasen und Luftschadstoffen und verbraucht keine zusätzlichen Flächen mehr. Emissionsfreie öffentliche Verkehrsangebote wurden deutlich ausgebaut und günstiger gemacht, treibhausgasintensive Verkehrsträger wurden durch höhere Kosten zunehmend unattraktiver. Der öffentliche Verkehr hat im Vergleich zum Individualverkehr mehr Raum bekommen. Fliegen ist nur noch für längere Strecken ab 1.000 Kilometer attraktiv. Die Luftqualität in Städten und an vielbefahrenen Straßen und Bahntrassen hat sich deutlich verbessert; eine Belastung durch Verkehrslärm ist kaum noch vorhanden.

- Städte und Gemeinden/Bauen und Wohnen: Die Digitalisierung stärkt die lokale Wirtschaft und neue Wertschöpfungsprozesse, um Lösungen zur Sicherung kommunaler Aufgaben zu entwickeln. Klimaanpassung wird insbesondere bei allen Bau- und Infrastrukturprojekten frühzeitig mitgedacht. Aufgrund von Barrierefreiheit, vieler autofreier Bereiche und klimaangepasster öffentlicher Räume können sich Kinder und ältere Menschen viel freier und sicherer in den Städten bewegen. Die konsequente Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich, die Nutzung des Potenzials der Solarenergie und weitere Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Gebäude Mitte des Jahrhunderts nahezu treibhausgasneutral sind.

- Produktion und Konsum: Konsum ist zur Mitte des Jahrhunderts klimaverträglich, ressourcenschonend und sozial verantwortlich. Verbraucher:innen konsumieren nachhaltig, ohne dass dabei die Freiheitsspielräume und Handlungsoptionen eingeschränkt werden. Neben den Preisen sind die Umwelt- und Gesundheitswirkungen von Produkten und deren Produktionsbedingungen in den letzten Jahrzehnten zentral für die Kaufentscheidungen der Konsument:innen geworden. Die Politik sorgt mit klaren Regeln und gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür, dass es entsprechende Angebote an nachhaltigen Waren in Deutschland sowie global entlang der Lieferketten gibt.

- Landwirtschaft: Landwirt:innen, Umweltverbände, Handel und Politik haben einen neuen Gesellschaftsvertrag geschlossen, der landwirtschaftlich Beschäftigten ökonomische Sicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen bietet und sich zugleich an Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen orientiert. Lebensmittel werden zudem wieder stärker wertgeschätzt und nicht in großen Mengen verschwendet.

- Ressourcen (Kreislaufwirtschaft): In Deutschland, Europa und weltweit werden Rohstoffe, wie zum Beispiel Aluminium, Kies, seltene Erden und Kunststoffe, verantwortungsvoll in nahezu geschlossenen Kreisläufen genutzt. Die Versorgung wird größtenteils mit Rohstoffen sichergestellt, die im Kreislauf immer wieder verwendet werden. Der verbleibende Bedarf an primären Rohstoffen wird ausschließlich aus nachhaltigen Lieferketten gedeckt.

- Naturschutz: Die Nutzung von Böden, Wäldern, Agrarökosystemen, Binnengewässern und Meeren erfolgt im Einklang mit ihrem Schutz und ihrer Erhaltung. Dadurch sind die Ökosysteme widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen der globalen Erwärmung. Die Artenvielfalt nimmt wieder zu. Deutschland hat seinen ökologischen Fußabdruck auf ein unbedenkliches Maß verringert. Das Risiko von Pandemien wurde deutlich reduziert.

Diese Zukunftsbilder machen deutlich: Die Große Transformation erfordert tiefgreifende Veränderungen in der gesamten Gesellschaft. Alle müssen mitwirken, damit sie gelingt. Entscheidend sind dabei gut organisierte Beteiligungsprozesse und eine starke Bildungsarbeit:

- Beteiligung über Bürgerräte: Eine intensive Einbindung aller Akteure kann zum Beispiel über Bürgerräte organisiert werden. Im Jahr 2021 legte der Bürgerrat Klima konkrete Vorschläge vor, wie sozial gerechter Klimaschutz gelingen kann und wie Bürger:innen zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze beitragen können.

- Schulen: Bildung (zum Beispiel in Form einer Bildung für nachhaltige Entwicklung) trägt dazu bei, Problembewusstsein zu entwickeln und systemisches Denken zu lernen. So können Menschen die Transformation mitgestalten und an den Entscheidungsprozessen teilhaben (Gestaltungskompetenz). Dabei gilt es, das Selbstverständnis und Problembewusstsein zu fördern, dass einzelne Menschen am globalen Wandel teilhaben und mitverantwortlich sind. Sogenannte Pioniere des Wandels können zeigen, wie das gelingen kann. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Projekte und Materialien für Schulen entstanden, in denen die Mitgestaltung und Mitwirkung der Lernenden an Veränderungsprozessen im Mittelpunkt stehen.

Alle können Pionier:innen des Wandels sein

Die Transformation hin zu einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft ist eine enorme Aufgabe. Die Politik trägt dabei eine große Verantwortung und leistet einen maßgeblichen Beitrag, indem sie klare Regeln setzt und gesetzliche Rahmenbedingungen vorgibt. Ein Beispiel ist das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, das erstmals gesetzlich verbindliche Klimaziele für die Sektoren Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft vorschreibt.

Die Transformation der Gesellschaft erfordert, dass sich alle einbringen – mit Ideen und Gestaltungsvorschlägen, Projekten und Aktionen oder durch alltägliche Entscheidungen für einen nachhaltigen Lebensstil. Häufig haben Bürger:innen dieser Gesellschaft eine Wahlmöglichkeit, bei der sie sich nachhaltig oder nicht nachhaltig entscheiden können. Das heißt: Wir alle können zu einem nachhaltigen Wandel beitragen, indem wir uns Gedanken über die eigenen (Wahl-)Möglichkeiten machen und diese nutzen. Bei Umwelt im Unterricht gibt es viele Unterrichtsmaterialien zur Frage, was jede und jeder für die Vermeidung von Treibhausgasen tun kann. Zum Beispiel bei

- der Ernährung,

- der Mobilität,

- dem Konsum,

- der politischen Einflussnahme.

Weiterführende Links

Umweltbundesamt: Transformative Umweltpolitik

Umweltbundesamt: Transformatives Lernen durch Engagement

Quellen

UBA: Transformative Umweltpolitik: Nachhaltige Entwicklung konsequent fördern und gestalten

WBGU: Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation

WBGU: Unsere gemeinsame digitale Zukunft

WBGU: Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration

Die Materialien und Inhalte stehen unter der CC BY-SA 4.0 Lizenz. Erstellt durch mycelia gGmbH für das BMUKN.