Industrie 4.0: Kann "smarte" Technik Produkte umweltfreundlicher machen?

Ziele

Die Schüler/-innen …

- interpretieren Diagramme, die den Zusammenhang zwischen industrialisierter Warenproduktion, Wohlstand und Ressourcenverbrauch verdeutlichen,

- stärken ihre Kompetenz zum Erkennen und Analysieren künftiger Entwicklungen inklusive möglicher Folgen,

- setzen sich mit dem Lebenszyklus von Produkten auseinander,

- analysieren und bewerten die Auswirkungen industrieller Massenproduktion auf die Umwelt,

- lernen Basistechnologien für eine "smarte" Produktionsweise kennen und

- entwickeln Lösungsansätze für eine umweltfreundliche Produktion.

Umsetzung

Zum Einstieg stellt die Lehrkraft die Frage zur Diskussion, wie die Industrieproduktion unseren Lebensstil prägt. Dazu kann zum Beispiel eine Bilderserie mit verschiedenen Diagrammen gezeigt werden:

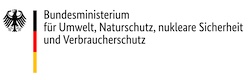

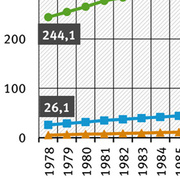

- Entwicklung des Autobestands weltweit seit 1978

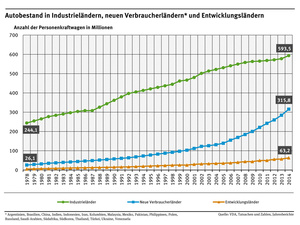

- Entwicklung der globalen Ressourcenentnahme im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt seit 1900

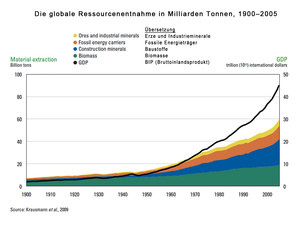

- Entwicklung des industriellen Wasserverbrauchs seit 1950

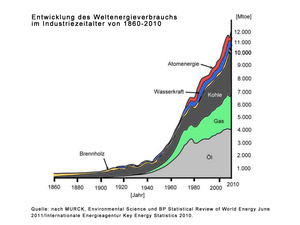

- Entwicklung des weltweiten Energieverbrauchs

Die Schüler/-innen interpretieren die Diagramme im Plenum und erörtern deren gemeinsame Kernaussage. Dabei orientieren sie sich an folgenden Leitfragen:

- Welche Umweltfolgen haben Lebens- und Konsumstile in der Industriegesellschaft?

- In welche Zukunft steuern wir, wenn sich die Entwicklung der Folgen der Industrieproduktion weiter fortsetzt wie bisher?

Gegebenenfalls ergänzt die Lehrkraft die wichtigsten Informationen:

- Die Industrialisierung ermöglicht die Massenproduktion von Gütern und senkt die Kosten der Produkte.

- Günstige Kosten fördern die Zunahme des Konsums.

- Industrieproduktion und materieller Wohlstand hängen somit eng zusammen.

- Die Entwicklung geht mit einem immensen Ressourcenbedarf einher (vor allem Rohstoffe und Energie).

In der Arbeitsphase gehen die Schüler/-innen in Kleingruppen in zwei Schritten folgender Leitfrage nach:

- Wie kann die industrielle Produktion umweltfreundlicher und damit zukunftsfähiger gestaltet werden?

Im ersten Schritt erarbeiten die Schüler/-innen allgemeine Kriterien für einen nachhaltigen Produktlebenszyklus. Im zweiten Schritt entwickeln sie Ideen, welchen Beitrag Technologien der sogenannten Industrie 4.0 dabei leisten können.

Die Schüler/-innen erhalten zunächst ein Arbeitsblatt mit einer Grafik zum Lebenszyklus von Produkten. Es enthält zudem Angaben zu den Ressourcen, die dabei eingesetzt werden. Die Schüler/-innen erhalten den Auftrag, Ansatzpunkte für die nachhaltigere Gestaltung des Lebenszyklus zu erarbeiten.

Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und verglichen. Zur Ergebnissicherung werden zentrale Kriterien für eine ökologische Produktgestaltung definiert und dokumentiert:

- ressourcenschonender Materialeinsatz (weniger und umweltfreundlichere Materialien, Schließung von Stoffkreisläufen, Abfallvermeidung)

- nachhaltiger Umgang mit Energie (erneuerbare Energien, Energieeffizienz)

- Freisetzung von Schadstoffen verringern

- Nutzen und Lebensdauer maximieren

Auf diesen Kriterien aufbauend befassen sich die Schüler/-innen mit dem Potenzial der sogenannten Industrie 4.0 für eine umweltfreundlichere Produktion. Der zweite Teil des Arbeitsblatts vermittelt zentrale Informationen dazu. Die Schüler/-innen entwickeln Ideen, wie und ob Industrie mithilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Anregungen für mögliche Ansätze finden sich im Hintergrundtext.

Die Ideen können zum Beispiel als Skizzen auf Postern festgehalten und als Galerie im Klassenraum aufgehängt werden. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor. Bei ausreichendem Zeitbudget können die Ideenskizzen durch die anderen Gruppen ergänzt und so weiterentwickelt werden.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse im Plenum mit dem eigenen Konsumverhalten in Zusammenhang gebracht. Dazu werden zum Beispiel folgende Fragen diskutiert:

- Was können die Konsumenten/Konsumentinnen tun, um eine umweltfreundlichere Industrie zu fördern?

- Wie können wir unser Konsumverhalten ändern, um die ökologischen Folgen unseres Konsums zu verringern?

Mögliche Ansätze sind:

- nutzen statt besitzen ("Sharing"/"Shareconomy", siehe Carsharing-Prinzip)

- tauschen, gebraucht kaufen

- reparieren, weniger wegwerfen, länger nutzen

- beim Kauf auf umweltverträgliche/nachhaltige Produkte achten (zum Beispiel mithilfe von Siegeln wie dem "Blauen Engel")

Die Lehrkraft ergänzt gegebenenfalls Informationen zum sogenannten Rebound-Effekt (siehe Hintergrundtext).

Erweiterungen:

- Die Grundlagen des Konzeptes "Industrie 4.0" können zusätzlich anhand kurzer youtube-Erklärfilme vermittelt werden.

- Über die Arbeitsblätter "Nachhaltige Lieferkette? Herausforderung für das Supply Chain Management" der Stiftung Jugend und Bildung können sich die Schüler/-innen anhand informativer Texte mit der Frage auseinandersetzen, welche Chancen das "Internet der Dinge" für die Gestaltung nachhaltiger Lieferketten bietet.

- Das VDI – Zentrum für Ressourceneffizienz hat verschiedene Videoclips erstellt, über die Möglichkeiten der Industrie, Material und Energie effizient einzusetzen und so Treibhausgase einzusparen. Hierzu zählen zum Beispiel "Industrie 4.0 am Beispiel – Ressourceneffizienz durch Digitalisierung", "Material sparen durch Industrie 4.0 bei der Entwicklung und Produktion", "Ressourceneffizienz ist Klimaschutz" und "Weniger ist mehr - Verpackungsmaschinen, die Verpackungsmaterial einsparen".

![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer

Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer

Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de als Quelle genannt sowie die oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website.

![]() Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der

UNESCO.

Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der

UNESCO.

In der Industrie spielt Informations- und Kommunikationstechnik eine immer größere Rolle. Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte werden zunehmend digital vernetzt und stehen ständig miteinander in Verbindung. Fachleute erwarten, dass die sogenannte "Industrie 4.0" künftig viel flexibler und effizienter produzieren wird. Das könnte auch dazu beitragen, den großen Bedarf der Industrie an Rohstoffen und Energie zu senken.

mehr lesen

Die Materialien enthalten Infotexte und Arbeitsaufträge, mit deren Hilfe die Schüler/-innen wichtige Merkmale und Technologien der "Industrie 4.0" kennen lernen. Zudem enthalten die Materialien grundlegende Informationen zum Lebenszyklus von Produkten. Die Schüler/-innen ermitteln auf dieser Grundlage Ansätze, wie technische Lösungen dazu beitragen können, die Industrieproduktion umweltschonender zu gestalten.

mehr lesen

Wie viele Autos gibt es in den Industriestaaten? Wie entwickelt sich der Bedarf an Wasser und Energie? Die Infografiken veranschaulichen wichtige globale Trends in der Industrieproduktion und veranschaulichen deren Ressourcenbedarf.

mehr lesen